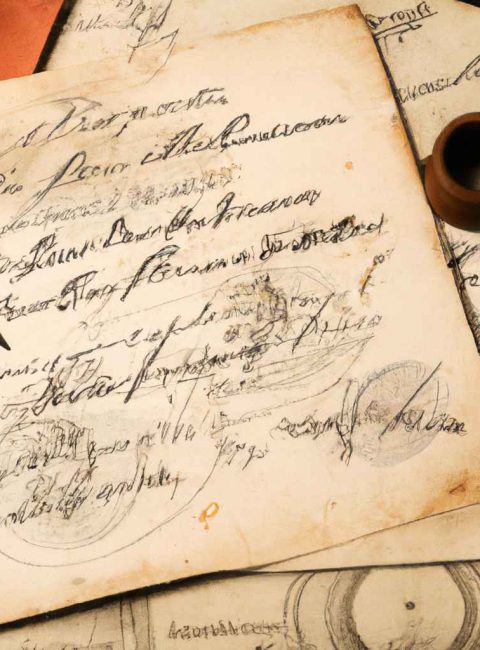

La simonia è un fenomeno storico che affonda le sue radici nell’antica pratica di vendere e comprare cariche ecclesiastiche e beni spirituali. Il termine deriva da Simon Mago, un personaggio biblico che cercò di acquistare il potere spirituale dagli apostoli. Questo episodio, narrato negli Atti degli Apostoli, divenne emblematico per indicare la corruzione legata al commercio dei beni sacri. Nel contesto storico, la simonia ha avuto un profondo impatto sulla Chiesa, minando la sua autorità morale e spirituale e contribuendo a una diffusa percezione di corruzione.

La simonia nel Medioevo

Durante il Medioevo, la simonia divenne particolarmente diffusa, in parte a causa della crescente influenza politica della Chiesa. Molti vescovi e abati erano anche signori feudali, e le cariche ecclesiastiche rappresentavano un modo per acquisire potere temporale oltre che spirituale. L’acquisto di una carica poteva garantire non solo prestigio, ma anche ricchezze e controllo su vaste terre. In questo periodo, la simonia divenne così comune che molti fedeli iniziarono a dubitare della legittimità e della santità delle istituzioni ecclesiastiche.

Effetti sulla chiesa e le riforme

La simonia non solo minò l’integrità morale della Chiesa, ma contribuì anche a una crescente richiesta di riforme. Il movimento cluniacense, nato nel X secolo, fu uno dei primi a opporsi apertamente alla simonia, promuovendo la purezza e la moralità all’interno del clero. Successivamente, il Concilio Lateranense II del 1139 condannò ufficialmente la pratica, dichiarando invalide tutte le ordinazioni ottenute attraverso la simonia. Queste riforme furono fondamentali per ridurre il fenomeno, anche se la sua completa eliminazione si dimostrò difficile.

La simonia e la Riforma protestante

La simonia fu uno dei fattori che contribuirono all’emergere della Riforma protestante nel XVI secolo. Martin Lutero e altri riformatori criticarono duramente la Chiesa cattolica per la sua corruzione, incluso il commercio di indulgenze e cariche ecclesiastiche. Questo clima di insoddisfazione portò a una frattura profonda all’interno della cristianità occidentale, con la nascita di nuove denominazioni religiose che rifiutavano le pratiche simoniache. La Riforma rinnovò l’attenzione sulla necessità di un clero moralmente integro e di istituzioni religiose trasparenti.

Simonia nell’epoca moderna

Anche se la simonia come pratica formalmente riconosciuta è diminuita nel tempo, la sua eredità persiste. Oggi, il termine è utilizzato in senso più ampio per descrivere qualsiasi scambio monetario che coinvolga beni spirituali o cariche religiose. La questione della simonia solleva interrogativi sulla relazione tra denaro e religione, un tema ancora rilevante nelle discussioni contemporanee sulla trasparenza e l’etica all’interno delle istituzioni religiose. La Chiesa moderna continua a lottare contro le forme di corruzione, cercando di mantenere la sua autorità morale di fronte alle sfide finanziarie e politiche.

La simonia ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Chiesa e della spiritualità. Se in passato ha rappresentato una minaccia alla legittimità e all’autenticità delle istituzioni religiose, oggi funge da monito contro le tentazioni della corruzione finanziaria. Lo studio della simonia non solo illumina un capitolo oscuro della storia ecclesiastica, ma offre anche lezioni preziose per la gestione etica e trasparente di tutte le istituzioni che si dichiarano al servizio del bene comune. La lotta contro la simonia è, quindi, un imperativo che continua a risuonare nel presente.